耐震性

鉄筋コンクリート造だから

地震に強い

コンクリート住宅「パルコン」は

壁式構造だから、

大地震にも

二次災害にも強い。

コンクリート住宅「パルコン」は、

ゆがみが少ない壁式鉄筋コンクリート構造。

地震による建物の揺れを最小限に抑え、

優れた耐震性能が暮らしの安心・安全を支えます。

Palcon QUALITY

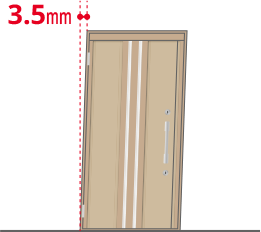

一般の住宅では、地震の揺れで玄関扉の枠がゆがんでしまい、扉が開かず、屋外に逃げることができないということも。

「パルコン」なら地震の揺れによる変形が一般の建物より2000分の1と少ないため、万一の際も開閉可能です。

POINT

ゆがみの少ない「パルコン」だから、

万一の大地震でもドアの開閉が可能。

地震時の揺れを、床・壁・屋根の面全体で分散するため、建物の変形(ゆがみ)や揺れを最小限に抑えることができます。

さらに詳しく見る

閉じる

変形しながら抵抗する軸組構造に対し、

壁式構造は変形を最小限に抑えます。

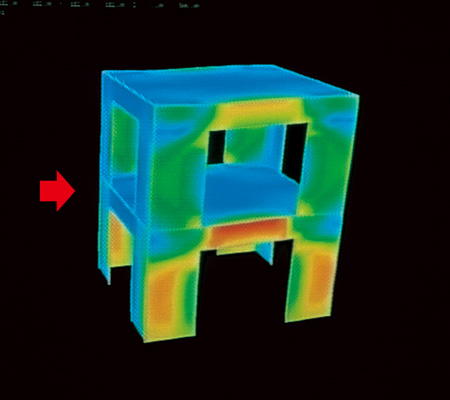

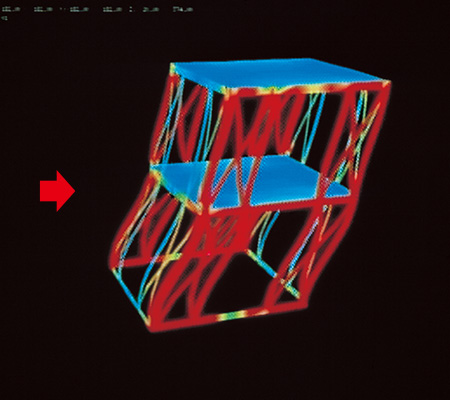

木造や鉄骨造の軸組構造は、柱や梁といった線状の構造部材が点で接合させた構造体のため、横方向から加わる力に対して大きく変形しながら抵抗します。これに対して壁式鉄筋コンクリート構造のパルコンは、床・壁・屋根の面全体に力を分散して抵抗。その結果、建物の変形(ゆがみ)や揺れを最小限に抑えることができます。

地震による負荷の比較イメージ(当社比較シミュレーション)

地震時を想定し、各モデルに重量と比例した力を横方向から加えました。各構造部材が持つ構造耐力に余裕がなくなるにつれて、青色が緑→黄→橙→赤へと変化していきます。

パルコン

パルコン

鉄骨軸組構造

鉄骨軸組構造

阪神・淡路大震災でガラス1枚割れなかったパルコン

最大震度7の阪神・淡路大震災は、近代大都市におけるかつて経験のない直下型の大地震であり、大変多くの死者・負傷者を出す未曾有の大惨事となりました。家屋の全半壊は24万棟を超えましたが、地震に強いコンクリート住宅「パルコン」では全半壊の被害はゼロ、窓ガラス1枚割れませんでした。

震度6強の大地震にも、中地震以下にも、

大きな変形に至らないことが大切です。

「震度5強の中地震で構造体が損傷しない※1」「震度6強以上の大地震で倒壊しない※1」ことが建物に求められる耐震性能です。地震に強いコンクリート住宅「パルコン」は、中地震での建物の変形角度(層間変形角※2)が鉄骨軸組構造等より10倍小さい2,000分の1※3と言われており、大地震においても575分の1※4という結果(当社実験)となっており、中地震でも、大地震でも、極めて変形が少なく、建物の損傷もごく軽微なものとなります。

- ※1当社調べ 建築基準法では震度に対する性能が想定されている訳ではありません。

- ※2層間変形角とは、地震等の横揺れにより建物が変形するとき、当該階の床と直上の階の床との水平方向における変形角度のこと。分母の数が大きいほど変形が小さい。

- ※32,000分の1は、日本建築学会が発行する「壁式構造関係設計規準・同解説」中で規定された値です。

- ※4575分の1は、3階建のパルコンに対する実大振動実験の結果から得られた値です。

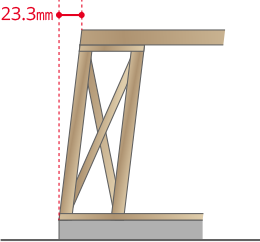

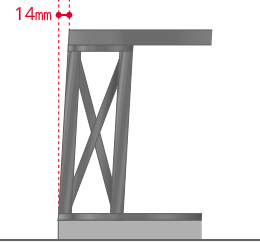

中地震(震度5強)での許容変形量イメージ(階高2.8mの場合)

[ 木質軸組構造 ]

層間変形角

1/120

[ 鉄骨軸組構造 ]

層間変形角

1/200

[ 壁式鉄筋コンクリート構造 ]

層間変形角

1/2000

※木造軸組構造・鉄骨軸組構造は「建築物の構造関係技術基準解説書(2015年度版) 」、壁式鉄筋コンクリート構造は「壁式構造関係設計基準・同解説」による値で表現しています。

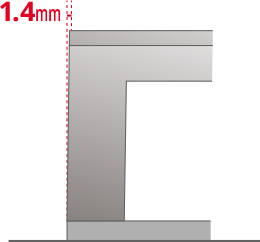

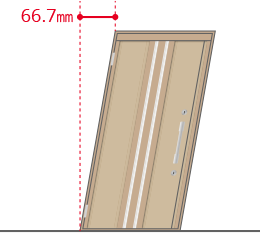

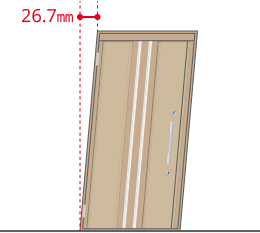

大地震(震度6強)での玄関扉変形イメージ(扉枠高2mの場合)

[ 木質軸組構造 ]

層間変形角

1/30

扉・枠ともに修復不能

[ 鉄骨軸組構造 ]

層間変形角

1/75

扉が枠に喰い込み破損

[ パルコン ]

層間変形角

1/575

枠廻りクリアランスで吸収

※木造軸組構造・鉄骨軸組構造は「建築物の構造関係技術基準解説書(2015年度版)」による値であり、コンクリート住宅「パルコン」は3階建の実大振動実験の結果による値で表現しています。

閉じる

コンクリート住宅「パルコン」は

強靭な鉄筋コンクリート

住宅を生み出す

パルコンの接合技術。

高層ビルにも用いられる

強固な接合技術で床、壁、天井を一体化。

その強靭な構造が大切な生命や

貴重な建物の資産価値を守ります。

Palcon QUALITY

さらに詳しく見る

閉じる

コンクリートパネルを強固に一体化、

驚くほど強靭な六面体の構造体。

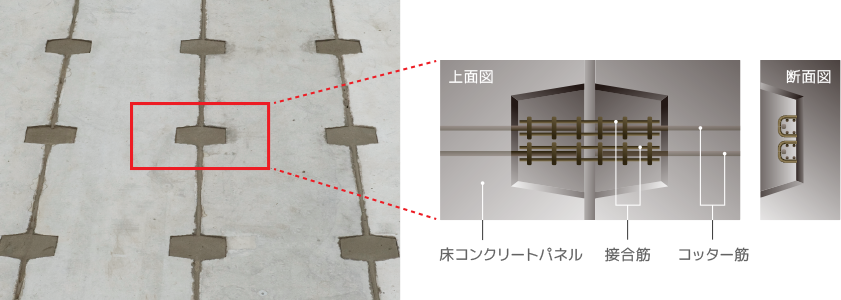

コンクリート住宅「パルコン」の床・壁・屋根のコンクリートパネル、及び基礎を垂直に繋ぐ接合部に採用する「一体化スリーブ工法」は、高層ビルや一般建築にも使われている信頼性の高い接合方法。床パネル相互間の接合部には、「床一体化コッター接合※1」を採用。この接合が用いられた建築物は、過去の大地震でも一体化が損なわれた例はありません。各接合部には、セメントを主成分とする無収縮モルタル(グラウト)を充填し、極めて強固な接合部※2を実現しています。

- ※1壁パネル相互間の接合部にも、一部に「壁一体化コッター接合」を用いる場合があります。

- ※2「現場無溶接工法」としてグッドデザイン賞を受賞しています。

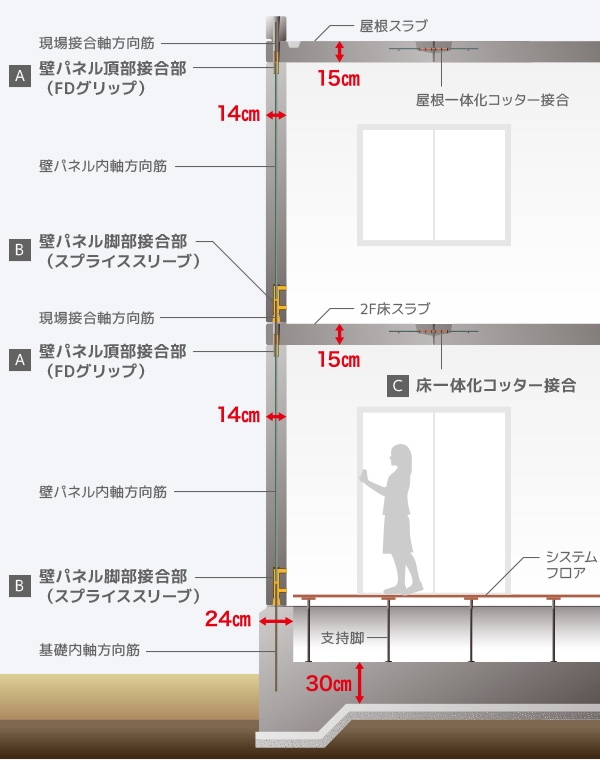

構造体断面イメージ

コンクリートパネルのうち、壁パネルは標準厚14cm(必要に応じてさらに厚いパワーウォール)、床パネル・屋根パネルは標準厚15cm(必要に応じてさらに厚いワイドスラブ)となっています。

※掲載されている基礎形状は設計条件により変更する場合があります。

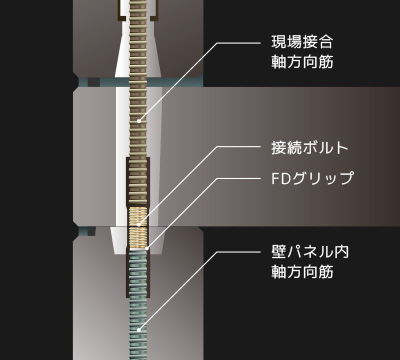

A壁パネル頂部の接合部分

●FDグリップ採用実績

- ・横浜ベイブリッジ ・瀬戸大橋

- ・恵比寿ガーデンプレイス など

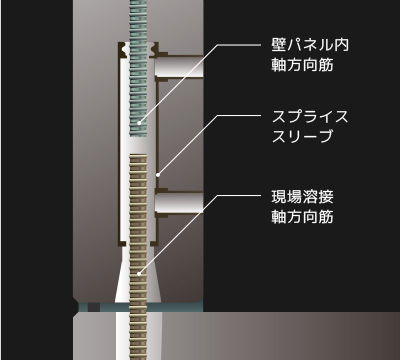

B壁パネル脚部の接合部分

●スプライススリーブ採用実績

- ・恵比寿ガーデンプレイス

- ・大川端リバーシティ など

C床一体化コッター接合※写真はグラウト充鎮後のイメージです。

閉じる